科技發展日新月異,也帶來了造假手段的花樣翻新。現在,企業逃避環境監管的方式,已經從費力挖暗管,變成了在監測系統中加個軟件、加個可變電阻,甚至是為取樣的監測探頭準備一桶清水,即可把數據變得漂漂亮亮。就是這樣花費不大的小伎倆,讓環保部門布下的“千里眼”成了擺設。

查處不是沒有,但為什么屢禁不止?利益驅動和違法成本過低,是產生各種造假行為的主要原因。如果一家鋼廠的脫硫系統天天傳假數,能省多少錢?有媒體在報道中援引業內人士的話說,停運一套脫硫設施每小時能節省成本近3萬元。而我國現行法律對改變數據的行為只是罰款5萬元,這和企業不運行環保設施所節省的費用相比簡直是九牛一毛。

要想保證監測數據不造假,首先需要加大執法力度——環保部門不止要關心企業的監測數據,更要對監測現場的具體情況隨時抽查,對于監測造假行為,一定要重罰。當違規成本大于造假收益時,企業自然會真正重視環保工作。

環境保護部此次對脫硫存在突出問題的19家企業開出罰單,總額達到4.1億元。看似數額巨大,但這里面很大一部分是追繳的排污費,這是企業本來就應該繳納的。

新修訂的《環境保護法》,除按日計罰外,第六十三條對4種可能導致行政拘留的行為做出規定,其中就包括通過暗管、滲井、滲坑、灌注或者篡改、偽造監測數據,或者不正常運行防治污染設施等逃避監管的方式違法排放污染物的行為。這樣的行為如果尚不構成犯罪,將對直接負責的主管人員和其他責任人員處十日以上十五日以下拘留,如情節較輕,處五日以上十日以下拘留。

更為重要的是,政府部門要敢于“自揭家丑”,不能為了面子和政績而“粉飾數據”。發現問題、正視問題、解決問題才是應有之道,一味地掩耳盜鈴只能讓問題隱患堆積,最終釀成大禍。

根據新修訂的《環境保護法》第六十八條規定,地方各級人民政府、縣級以上人民政府環境保護主管部門和其他負有環境保護監督管理職責的部門,如果有篡改、偽造或者指使篡改、偽造監測數據的行為,對直接負責的主管人員和其他直接責任人員給予記過、記大過或者降級處分;造成嚴重后果的,給予撤職或者開除處分,其主要負責人應當引咎辭職。

要讓排污者“不敢為、不能為”,還要引入公眾監督,加大環境信息公開力度,通過輿論壓力和公眾力量推動企業加強環保工作。現在,公眾通過網絡可以查到部分重點污染源監測企業的實時排放數據,對企業的超標排放行為進行監督。

在這方面,公眾環境研究中心開發的污染地圖APP可以方便地查詢到企業的排放數據。針對他們在微博上對某些企業超標行為的質疑,也有多家企業做出了回應。

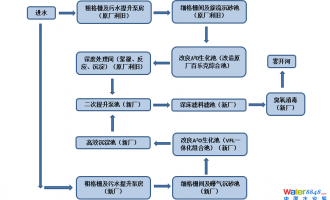

但是,APP可以讓公眾看到數據,卻不能驗證數據是否真實。這就需要全方位的公開,以方便公眾互相印證。比如,杭州正在推行“陽光排污口”行動,將企業排污口置于公眾監督之下。排放廢水的水質究竟如何,人人都可隨時檢測,與網上公布的數據相互印證,鼓勵公眾對企業數據舉報、質疑、排查。

環保,是企業必須履行的社會責任,但在企業意識尚未到位的時候,需要更多的外力推動。數據質量是監測的生命線,對數據造假必須“零容忍”。

要實現這一目標,離不開嚴格執法、公眾監督,也需要提高監測設施運營企業的職業素養。